Нулевой номер

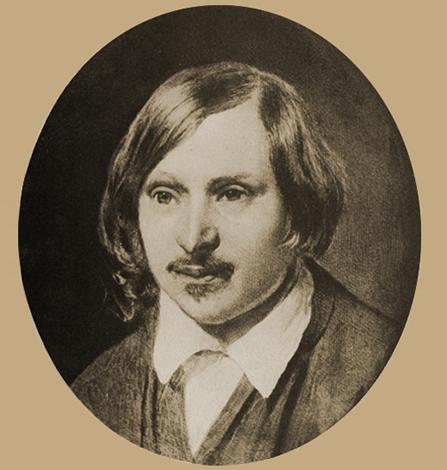

Николай Гоголь: подробная биография и история создания «Мёртвых душ»

I. 1809 - 1835

Будущий автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки» родился 20 марта (1 апреля) 1809 года в местечке Великие Сорочинцы Полтавской губернии, в доме уездного врача Трахимовского, где его мать Мария Ивановна ожидала родов. В метрической книге Спасо-Преображенской церкви записано: у помещика Василия Яновского родился сын Николай.

Отец, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский, происходил из обедневшего дворянского рода, добившегося признания ещё в XVIII веке, когда дед писателя сознательно присоединил к фамилии «Яновский» вторую — «Гоголь», выводя себя от старинных казачьих предков.

Для самого Гоголя этот родовой миф о «гоголях-казаках» был не столько юридическим, сколько эмоциональным капиталом: ощущением глубокой связи с прошлым, которое позднее выльется в мир «Пропавшей грамоты» и «Сорочинской ярмарки».

Детство писателя прошло в родовом имении Васильевка под Миргородом. Поместье было типичным для Левобережной Украины того времени: дом с колоннами, фруктовый сад, пруды, деревенские слободы вокруг. Но атмосфера внутри семьи была далека от идиллии.

Василий Афанасьевич, выпускник Киевской духовной академии, не пошёл по духовной линии и служил в гражданском ведомстве, дослужился до чина коллежского асессора, но гораздо больше любил театр, писал комедии на украинском языке и ставил их в домашнем кругу с участием соседей и крепостных.

Мария Ивановна, значительно моложе мужа, отличалась впечатлительностью и религиозностью, была склонна к тревогам и мистическим настроениям.

Биограф писателя Юрий Манн подчёркивает, что в этой семье с ранних лет соединялись три мира: чиновничий, помещичий и полусказочный театральный — именно их сплав позднее станет одной из скрытых опор гоголевского воображения.

Первые впечатления Николая связаны с ярмарками, народными праздниками, разговорами стариков у печи, легендами о Мазепе, Кочубее, «мазепинском дубе» и подземных кладах.

Семейные обстоятельства меж тем были не слишком благополучны: имение приносило умеренный доход, здоровье отца слабело, детей было много, и будущему писателю с ранних лет приходилось жить в атмосфере экономной, но не бедной провинциальной усадьбы.

Первое серьёзное образование Гоголь получает в Нежинской Гимназии высших наук князя Безбородко, куда поступает подростком. Нежин начала 1820-х годов был как своеобразные «украинские Афины»: это крупный образовательный центр юго-западных губерний, куда съезжаются талантливые юноши из разных уголков Малороссии.

Учёба даётся Гоголю неровно. В одних предметах, прежде всего словесности и истории, он проявляет способности, в других, особенно в иностранных языках, заметно отстаёт от лучших учеников.

На фоне товарищей — таких, как Нестор Кукольник, легко владевший несколькими языками и блиставший на экзаменах, — он выглядит не гением-вундеркиндом, а скорее трудолюбивым и упрямым, но не всегда собранным учеником.

Зато именно в Нежине формируется тот круг интересов, который определит его дальнейшую судьбу.

Юный Гоголь участвует в рукописных журналах, пишет небольшие стихотворения и прозу, с азартом играет в любительских спектаклях, примеряет на себя то роль актёра, то режиссёра. Через гимназическую библиотеку он знакомится с русской и европейской литературой, от Карамзина и Жуковского до немецких романтиков.

В дневниковых записях и ранних письмах появляется мотив «особого пути»: Николай убеждён, что должен «совершить свой путь в сем мире», но не до конца понимает, что именно это за путь — чиновничий, педагогический или литературный.

Окончив гимназию в 1828 году, Гоголь отправляется в Петербург.

Молодой провинциал едет в столицу с большими надеждами: он рассчитывает быстро получить место в одном из департаментов и параллельно начать литературную карьеру. Реальность оказывается намного суровее.

Петербург встречает его безденежьем, бюрократической замкнутостью ведомств и равнодушием редакторов. Первые попытки поступить на службу растягиваются, чиновничьи оклады оказываются мизерными, жизнь в съёмной комнате — тяжёлой.

В 1829 году Гоголь делает свою первую крупную литературную ставку: под псевдонимом он издаёт поэму «Ганц Кюхельгартен», написанную в духе немецкого сентиментализма.

Поэма терпит провал, получает холодные и иронические отклики, и молодой автор в отчаянии выкупает и уничтожает почти весь тираж.

Манн этот эпизод трактует как болезненное, но важное «отрезвление»: Гоголь понимает, что литературная слава не даётся автоматически, и что его естественная стихия — не школьно-романтическая поэма, а иная форма прозы.

В начале 1830-х годов Гоголь продолжает работать чиновником в разных, не самых значительных столичных ведомствах, а затем пробует себя в педагогике: преподаёт в Патриотическом институте, позже получает место адъюнкта кафедры всеобщей истории Петербургского университета.

Формально это выглядит как успешная карьера, но внутренне, судя по письмам, Гоголь ощущает себя человеком не на своём месте.

Исторической науки он не знает достаточно глубоко, лекции готовит с трудом, постоянно жалуется на усталость и нехватку времени для настоящего дела — литературы.

Настоящий перелом наступает, когда Гоголь решительно сосредотачивается на прозе.

В 1830–1831 годах появляются первые повести на украинском материале, в том числе «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала», публиковавшаяся в журнале «Отечественные записки».

Конфликт с редакторской правкой, искажением деталей показал Гоголю, насколько важно сохранять собственный тон и интонацию.

В это же время складывается и круг его литературных связей. Через знакомых он выходит на Василия Жуковского, а затем и на Александра Пушкина. Жуковский становится для Гоголя почти духовным наставником, человеком, которому он может писать с беззаветной благодарностью.

Отношения с Пушкиным внешне сдержаннее, но именно Пушкин даёт первые сюжеты и моральную поддержку, благодаря которым молодому прозаику удаётся закрепиться в столичной литературе.

Кульминацией этого раннего периода становится выход «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Первая книжка цикла выходит в 1831 году, вторая — в 1832-м. Сборник подписан псевдонимом «пасичник Рудый Панько», но имя автора быстро становится известно в литературном мире.

«Вечера» производят эффект неожиданности: читатели и критики видят в них не просто забавный «малороссийский колорит», а новую, необычную прозу, где смешаны смешное и страшное, бытовое и фантастическое.

Гоголь выносит в литературу не музейный фольклор, а живую ткань своего детства: реальные ярмарки, усадебные легенды, типы помещиков и крестьян, преображённые воображением.

Успех «Вечеров» открывает перед Гоголем новые возможности. Его всё чаще приглашают в литературные салоны, он входит в кружок «однокорытников», становится заметной фигурой в петербургской среде.

Денег по-прежнему не хватает, служба и преподавание остаются тяжёлой необходимостью, но теперь у него есть то, чего не было ещё несколько лет назад, — признание. В письмах этого времени то и дело повторяется: «я тружусь как лошадь», и это не фигура речи. Вместе с лёгкими на вид «малороссийскими повестями» он работает над более серьёзными замыслами.

В 1833–1835 годах появляются сборники «Миргород» и «Арабески».

В них уже почти не остаётся лёгкой фольклорной маскировки.

«Старосветские помещики» и новая редакция «Тараса Бульбы» выводят украинскую тему на более трагический и исторический уровень, а «Невский проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего» открывают читателю другой мир — петербургский, холодный, фантастически-гротескный.

В черновых записях и разговорах с друзьями возникает замысел большой «поэмы в прозе» о современной России, который позднее оформится в «Мёртвые души».

К середине 1830-х годов Гоголь уже воспринимается современниками как одна из центральных фигур русской литературы.

Он становится «главой поэтов своего поколения» — не в смысле официальных титулов, а по реальному влиянию на литературный процесс. Путь от Васильевки и Нежина до петербургских салонов и университетской кафедры оказался внешне небогат событиями, но внутренне чрезвычайно напряжённым.

Именно в эти годы сложился тот Гоголь, которого мы знаем по «Миргороду», «Арабескам», ранним «петербургским повестям» и замыслу «Мёртвых душ»: провинциал с острым чувством родовой и национальной почвы, тщетно пытавшийся найти себя в чиновничьем и педагогическом служении, и в итоге избравший тяжёлый, но единственно свой путь — путь писателя.

Будущий автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки» родился 20 марта (1 апреля) 1809 года в местечке Великие Сорочинцы Полтавской губернии, в доме уездного врача Трахимовского, где его мать Мария Ивановна ожидала родов. В метрической книге Спасо-Преображенской церкви записано: у помещика Василия Яновского родился сын Николай.

Отец, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский, происходил из обедневшего дворянского рода, добившегося признания ещё в XVIII веке, когда дед писателя сознательно присоединил к фамилии «Яновский» вторую — «Гоголь», выводя себя от старинных казачьих предков.

Для самого Гоголя этот родовой миф о «гоголях-казаках» был не столько юридическим, сколько эмоциональным капиталом: ощущением глубокой связи с прошлым, которое позднее выльется в мир «Пропавшей грамоты» и «Сорочинской ярмарки».

Детство писателя прошло в родовом имении Васильевка под Миргородом. Поместье было типичным для Левобережной Украины того времени: дом с колоннами, фруктовый сад, пруды, деревенские слободы вокруг. Но атмосфера внутри семьи была далека от идиллии.

Василий Афанасьевич, выпускник Киевской духовной академии, не пошёл по духовной линии и служил в гражданском ведомстве, дослужился до чина коллежского асессора, но гораздо больше любил театр, писал комедии на украинском языке и ставил их в домашнем кругу с участием соседей и крепостных.

Мария Ивановна, значительно моложе мужа, отличалась впечатлительностью и религиозностью, была склонна к тревогам и мистическим настроениям.

Биограф писателя Юрий Манн подчёркивает, что в этой семье с ранних лет соединялись три мира: чиновничий, помещичий и полусказочный театральный — именно их сплав позднее станет одной из скрытых опор гоголевского воображения.

Первые впечатления Николая связаны с ярмарками, народными праздниками, разговорами стариков у печи, легендами о Мазепе, Кочубее, «мазепинском дубе» и подземных кладах.

Семейные обстоятельства меж тем были не слишком благополучны: имение приносило умеренный доход, здоровье отца слабело, детей было много, и будущему писателю с ранних лет приходилось жить в атмосфере экономной, но не бедной провинциальной усадьбы.

Первое серьёзное образование Гоголь получает в Нежинской Гимназии высших наук князя Безбородко, куда поступает подростком. Нежин начала 1820-х годов был как своеобразные «украинские Афины»: это крупный образовательный центр юго-западных губерний, куда съезжаются талантливые юноши из разных уголков Малороссии.

Учёба даётся Гоголю неровно. В одних предметах, прежде всего словесности и истории, он проявляет способности, в других, особенно в иностранных языках, заметно отстаёт от лучших учеников.

На фоне товарищей — таких, как Нестор Кукольник, легко владевший несколькими языками и блиставший на экзаменах, — он выглядит не гением-вундеркиндом, а скорее трудолюбивым и упрямым, но не всегда собранным учеником.

Зато именно в Нежине формируется тот круг интересов, который определит его дальнейшую судьбу.

Юный Гоголь участвует в рукописных журналах, пишет небольшие стихотворения и прозу, с азартом играет в любительских спектаклях, примеряет на себя то роль актёра, то режиссёра. Через гимназическую библиотеку он знакомится с русской и европейской литературой, от Карамзина и Жуковского до немецких романтиков.

В дневниковых записях и ранних письмах появляется мотив «особого пути»: Николай убеждён, что должен «совершить свой путь в сем мире», но не до конца понимает, что именно это за путь — чиновничий, педагогический или литературный.

Окончив гимназию в 1828 году, Гоголь отправляется в Петербург.

Молодой провинциал едет в столицу с большими надеждами: он рассчитывает быстро получить место в одном из департаментов и параллельно начать литературную карьеру. Реальность оказывается намного суровее.

Петербург встречает его безденежьем, бюрократической замкнутостью ведомств и равнодушием редакторов. Первые попытки поступить на службу растягиваются, чиновничьи оклады оказываются мизерными, жизнь в съёмной комнате — тяжёлой.

В 1829 году Гоголь делает свою первую крупную литературную ставку: под псевдонимом он издаёт поэму «Ганц Кюхельгартен», написанную в духе немецкого сентиментализма.

Поэма терпит провал, получает холодные и иронические отклики, и молодой автор в отчаянии выкупает и уничтожает почти весь тираж.

Манн этот эпизод трактует как болезненное, но важное «отрезвление»: Гоголь понимает, что литературная слава не даётся автоматически, и что его естественная стихия — не школьно-романтическая поэма, а иная форма прозы.

В начале 1830-х годов Гоголь продолжает работать чиновником в разных, не самых значительных столичных ведомствах, а затем пробует себя в педагогике: преподаёт в Патриотическом институте, позже получает место адъюнкта кафедры всеобщей истории Петербургского университета.

Формально это выглядит как успешная карьера, но внутренне, судя по письмам, Гоголь ощущает себя человеком не на своём месте.

Исторической науки он не знает достаточно глубоко, лекции готовит с трудом, постоянно жалуется на усталость и нехватку времени для настоящего дела — литературы.

Настоящий перелом наступает, когда Гоголь решительно сосредотачивается на прозе.

В 1830–1831 годах появляются первые повести на украинском материале, в том числе «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала», публиковавшаяся в журнале «Отечественные записки».

Конфликт с редакторской правкой, искажением деталей показал Гоголю, насколько важно сохранять собственный тон и интонацию.

В это же время складывается и круг его литературных связей. Через знакомых он выходит на Василия Жуковского, а затем и на Александра Пушкина. Жуковский становится для Гоголя почти духовным наставником, человеком, которому он может писать с беззаветной благодарностью.

Отношения с Пушкиным внешне сдержаннее, но именно Пушкин даёт первые сюжеты и моральную поддержку, благодаря которым молодому прозаику удаётся закрепиться в столичной литературе.

Кульминацией этого раннего периода становится выход «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Первая книжка цикла выходит в 1831 году, вторая — в 1832-м. Сборник подписан псевдонимом «пасичник Рудый Панько», но имя автора быстро становится известно в литературном мире.

«Вечера» производят эффект неожиданности: читатели и критики видят в них не просто забавный «малороссийский колорит», а новую, необычную прозу, где смешаны смешное и страшное, бытовое и фантастическое.

Гоголь выносит в литературу не музейный фольклор, а живую ткань своего детства: реальные ярмарки, усадебные легенды, типы помещиков и крестьян, преображённые воображением.

Успех «Вечеров» открывает перед Гоголем новые возможности. Его всё чаще приглашают в литературные салоны, он входит в кружок «однокорытников», становится заметной фигурой в петербургской среде.

Денег по-прежнему не хватает, служба и преподавание остаются тяжёлой необходимостью, но теперь у него есть то, чего не было ещё несколько лет назад, — признание. В письмах этого времени то и дело повторяется: «я тружусь как лошадь», и это не фигура речи. Вместе с лёгкими на вид «малороссийскими повестями» он работает над более серьёзными замыслами.

В 1833–1835 годах появляются сборники «Миргород» и «Арабески».

В них уже почти не остаётся лёгкой фольклорной маскировки.

«Старосветские помещики» и новая редакция «Тараса Бульбы» выводят украинскую тему на более трагический и исторический уровень, а «Невский проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего» открывают читателю другой мир — петербургский, холодный, фантастически-гротескный.

В черновых записях и разговорах с друзьями возникает замысел большой «поэмы в прозе» о современной России, который позднее оформится в «Мёртвые души».

К середине 1830-х годов Гоголь уже воспринимается современниками как одна из центральных фигур русской литературы.

Он становится «главой поэтов своего поколения» — не в смысле официальных титулов, а по реальному влиянию на литературный процесс. Путь от Васильевки и Нежина до петербургских салонов и университетской кафедры оказался внешне небогат событиями, но внутренне чрезвычайно напряжённым.

Именно в эти годы сложился тот Гоголь, которого мы знаем по «Миргороду», «Арабескам», ранним «петербургским повестям» и замыслу «Мёртвых душ»: провинциал с острым чувством родовой и национальной почвы, тщетно пытавшийся найти себя в чиновничьем и педагогическом служении, и в итоге избравший тяжёлый, но единственно свой путь — путь писателя.

II. 1835 -1845

Ещё в начале 1830-х Гоголь мечтает о многотомных трудах — «Всеобщей истории», «Истории Малороссии», огромной книге «Земля и Люди», и с раздражением говорит о своих «Вечерах на хуторе...» как о чём-то слишком мелком. Большое сочинение для него — это всёобъемлющая картина мира; он хочет, чтобы читатель чувствовал, как «перед ним небо открывается».

Осенью 1835 года мечта о «книге жизни» наконец приобретает сюжет.

После летней поездки на Украину Гоголь возвращается в Петербург, встречается с Пушкиным и слышит от него историю о провинциальном землевладельце, скупавшем «мёртвые души» крепостных и закладывавшем их в банке.

Отзывчивость Гоголя на чужие сюжеты была необычайной; здесь он сразу увидел возможность вместить в одну авантюрную интригу целую «энциклопедию русской жизни».

7 октября он пишет Пушкину: начал «Мёртвые души» — дата, которую обычно считают официальным рождением поэмы.

Однако внешний толчок накладывается на внутреннюю перезрелость. В те же годы Гоголь переживает странное «душевное событие», о котором позже скажет в «Четырёх письмах к разным лицам».

Он не доверяет его даже Пушкину, но прямо пишет о припадках невыразимой тоски, о мучительном недовольстве самим собой и о том, что решил отдавать своим героям собственные недостатки. Творчество становится не только профессией, но и способом переработать личные кризисы — «перенести» их на вымышленных людей и, смеясь над ними, попытаться исцелиться.

Из этой же внутренней напряжённости вырастает и «Ревизор».

Гоголь всегда любил мистификации, а летом 1835 года по дороге из Киева в Москву буквально проигрывает сюжет будущей комедии: приятель едет впереди и распространяет слух, что вслед за ним следует важный ревизор, а смотрители станций встречают Гоголя и его спутника как высоких чиновников, путая университетское звание «адъюнкт-профессора» с каким-то генеральским рангом.

Истории о ложных ревизорах, которые он слышит от Пушкина и других знакомых, ложатся на этот живой опыт, и осенью Гоголь уже просит у Пушкина конкретный сюжет для комедии, обещая, что она будет «смешнее чёрта».

Зимой 1835–1836 годов Гоголь работает сразу над двумя «большими делами»: первые главы «Мёртвых душ» соседствуют на его столе с рукописью «Ревизора». Комедия пишется быстро: к декабрю он уже говорит друзьям, что собирается отдать её в театр, и с азартом обсуждает актёрский состав.

Он вмешивается в постановку, фактически берёт на себя режиссёрские обязанности, добивается правок в тексте прямо по ходу репетиций, настаивает на особой манере игры. Современники вспоминали, что без официальной должности режиссёра именно он направлял актёров и спорил с театром о сути пьесы.

Особенно показательна его борьба за финальную «немую сцену», требующую длительного, почти неподвижного стояния актёров.

Театр склонен был всё упростить ради «правдоподобия» и живости, но Гоголь настаивает на пантомимической статике, на том, чтобы зал буквально почувствовал, как городские чиновники застывают перед лицом разоблачения.

Для него эта сцена — почти живописная «живая картина», равная по выразительности целому акту.

В январе 1836 года начинаются знаменитые домашние чтения «Ревизора». У Жуковского, у Одоевского Гоголь читает с мрачной серьёзностью, без улыбки, а вокруг зала взрываются хохотом.

В воспоминаниях Давыдова, Вяземского, других слушателей чувствуется ощущение литературного переворота: такого единства гротеска и точного узнавания русской действительности они ещё не видели.

Для самого Гоголя этот успех двояк: с одной стороны, он впервые явно ощущает себя «поэтом, которого слушает весь народ», с другой — понимает, как легко комический эффект заслоняет нравственный смысл.

Премьера «Ревизора» в Александринском театре укрепляет и осложняет его положение. Императору комедия нравится, он явно поддерживает постановку, и это придаёт автору официальный вес.

Но многие представители бюрократического и городского общества видят в пьесе личное оскорбление и «клевету на Россию».

Появляются язвительные фельетоны, в том числе у Булгарина; Гоголь болезненно переживает, что зрители смеются над внешними нелепостями, не желая узнавать в героях собственную моральную кривизну.

Шум вокруг «Ревизора» совпадает с обострением его физических и душевных недугов. Утомлённый столичной суетой и раздорами, в июне 1836 года Гоголь покидает Россию.

6 июня он с другом Данилевским отправляется в Кронштадт и садится на пароход «Николай I», идущий к Любеку.

Погода стоит ненастная, машина часто ломается, путешествие затягивается с четырёх до восьми дней. Несмотря на качку, Гоголь и несколько молодых попутчиков сохраняют бодрость: по воспоминаниям Павла Вяземского, они даже сочиняют в каюте шуточную песню, чтобы заглушить страх и бессонницу.

Дальнейшие годы проходят под знаком дороги и Рима. Через Германию и Швейцарию Гоголь добирается до Италии, которая становится для него «второй родиной».

В римских письмах он восторженно говорит о городе, где легче дышать и работать, о необычном сочетании древности и христианства, о светлом небе и мягком климате. Здесь, среди художников, музыкантов, русской колонии, он переписывает и расширяет «Мёртвые души», обдумывает композицию будущих томов, но одновременно всё чаще обращается к религиозным текстам и духовным наставлениям.

С этим же временем связан и трагический удар — известие о гибели Пушкина в феврале 1837 года. Для Гоголя это не только личная потеря близкого человека и старшего товарища, но и ощущение, что он остаётся почти один на переднем крае русской литературы.

В письмах появляется мотив «ответственности перед Россией» и осознание, что «книга жизни» теперь и память о Пушкине должна в себе нести.

В 1839 году Гоголь возвращается в Россию. Он живёт попеременно в Москве и Петербурге, много встречается с друзьями, читает им готовые главы «Мёртвых душ». Эти чтения производят сильное впечатление: слушатели отмечают особую «амбивалентность» героев, в которых смешиваются смешное и трогательное, низкое и неожиданно доброе.

Так, в изображении Коробочки они угадывают не только смешную ограниченность, но и терпеливую хозяйственность, набожность, милосердие к нищим — черты, которые автор лишь намечает, но не проговаривает прямо.

Именно на этих московско-петербургских чтениях обнажается, насколько глубоко Гоголь вошёл в мир своей поэмы: он не просто показывает типы, а словно живёт среди них, знает их невысказанные качества.

При этом, чем яснее ему самому видится сложность созданного мира, тем сильнее его мучает чувство духовной ответственности: первая часть «Мёртвых душ» показывает «адскую» сторону России, а «райские» страницы ещё только в набросках.

Долго задержаться в России он не может. Уже в начале 1840-х Гоголь снова за границей, снова в дорогах, снова в Италии и других странах Европы.

Он уезжает не столько «за впечатлениями», сколько в поисках тишины и порядка дня, необходимых для работы. В Венеции и Риме он общается с русскими художниками — Штернбергом, Айвазовским, — посещает театры, но каждое светское впечатление у него превращается в материал для размышлений о судьбе искусства и своей миссии.

Даже отдаляясь от сцены, он не порывает с театром. По просьбе Щепкина Гоголь готовит русском театру обработку итальянской комедии «Дядька в затруднительном положении»: текст переводят другие, но он сам тщательно редактирует каждую реплику, переписывая пьесу «с начала до конца» и подробно объясняя актёру характеры персонажей.

В этом видно, как опыт драматурга продолжает работать в нём параллельно с трудом над поэмой.

В 1842 году выходит первый том «Мёртвых душ» — книга, которую он называет поэмой и явно соотносит с «Дон Кихотом» и «Божественной комедией».

Реакция опять двойственна. Часть читателей видит только гротеск и «грязь», другая — нравственное обличение и попытку показать духовное состояние страны.

Император же, по свидетельствам современников, продолжает воспринимать Гоголя прежде всего как автора «Ревизора» и «Женитьбы»; более того, какое-то время он даже путает «Мёртвые души» с произведениями другого писателя и приписывает их Владимиру Соллогубу, что говорит о весьма смутном представлении монарха о книге, вызвавшей бурю в обществе.

В то же самое десятилетие Гоголь впервые в полной мере ощущает и европейский отклик на своё творчество. Во Франции о нём пишет Сент-Бёв; русские друзья с торжеством пересылают ему рецензию. Александра Осиповна Смирнова сообщает, что после выхода французского сборника повестей и статьи критика он как бы «получил крещение Запада», и уверяет, что теперь «замолчит вся булгаринщина», потому что для петербургской публики западное признание — серьёзный аргумент.

Внешне это годы наивысшей славы и признания, но внутренняя линия биографии идёт в ином направлении.

Гоголь всё больше живёт как религиозный человек: он читает духовные книги, ищет советов у священников, внимательно следит за становлением славянофильства и старается выработать к нему осторожную, взвешенную позицию.

Его интересуют не столько политические лозунги, сколько вопрос, как соединить национальное своеобразие России с христианским идеалом.

В письмах он обсуждает курс древней русской литературы Шевырёва, спорит с западниками и славянофилами, стремясь не раствориться ни в одном из лагерей.

Главной же внутренней работой остаётся второй том «Мёртвых душ». Гоголь хочет показать путь исправления, духовного роста героев, вывести Чичикова и других из их «адского» состояния хотя бы к какому-то подобию «чистилища».

Он годами переписывает главы, недоволен каждым вариантом, читает отдельные эпизоды доверенным людям.

В Ницце он показывает Смирновой сцену семейного счастья Уленьки и Тентетникова — склоняется к мягкой, светлой интонации, пытается изобразить благотворное влияние любящей жены на героя.

Но нервная система писателя уже на пределе. То же чтение в Ницце обрывается внезапно: во время грозы Гоголь впадает в сильный приступ страха, трясётся всем телом, боится идти один домой — его приходится буквально вести под руку.

Биографы приводят и другой похожий эпизод в Баден-Бадене, где во время грозы, совпавшей с чтением первого тома поэмы, он испытал такой ужас, что просил не оставлять его одного.

Эти нервные срывы — внешнее проявление той внутренней перегрузки, в которой писатель живёт почти постоянно.

К середине 1840-х годов для Гоголя становится как будто «естественным» уничтожать всё, чем он глубоко недоволен.

В 1841-м он сжигает трагедию о запорожской истории, когда видит, что Жуковский засыпает на чтении.

На этом фоне не кажется неожиданным решающий шаг 1845 года: первое сожжение рукописи второго тома «Мёртвых душ».

Тяжёлое душевное и физическое состояние, обострившееся летом этого года, сочетается с острейшим ощущением несоответствия написанного тем духовным требованиям, которые он предъявляет к себе.

Позже он объяснит, что уничтожил том из глубокого недовольства и страха, что произведение не ведёт читателя к исправлению, а лишь повторяет тьму первого.

Исследователи отмечают, что это сожжение стало логическим продолжением всей его прежней практики — только на несравнимо более высоком уровне риска: теперь под огонь попала не «попытка» юности, а результат многолетнего труда, центральное дело жизни.

Все последующие годы — «Выбранные места из переписки с друзьями», новые попытки писать второй том и окончательное сожжение рукописи в 1852-м, болезнь и смерть — будут лишь развитием тех напряжений, которые сложились именно в 1835–1845 годах.

Это десятилетие и есть настоящий центр гоголевской биографии, когда личная жизнь, дороги, религиозные поиски и литературный труд окончательно сплетаются в один узел — узел, который он так и не сумеет развязать.

III. 1845 - 1852

К середине 1840-х Гоголь живёт почти исключительно ради «книги жизни» – поэмы «Мёртвые души». Первый том уже издан, принят с восторгом и спорами, и писатель работает над продолжением.

Он мечтает о трёхчастном произведении, где первый том – «ад», второй – «чистилище», третий – «рай», то есть путь от деградации к духовному перерождению.

Однако напряжение оказывается чрезмерным.

В 1845 году его настигает тяжёлый душевно-телесный кризис: болезнь, сильное истощение, приступы уныния, почти навязчивые мысли о смерти и собственной греховности.

Он много лет жил в режиме постоянной перегрузки – переезды, бессонные ночи за рукописями, мучительная работа над каждой фразой. Теперь организм взбунтовался, а вместе с ним – и психика.

Именно тогда, по воспоминаниям друзей и позднейшим словам самого писателя, он впервые решается уничтожить большую часть уже написанного второго тома.

Это ещё не то окончательное сожжение 1852 года, но важный, почти символический шаг: Гоголь как бы разрывает с прежним вариантом собственного замысла. Причина – не только художественное недовольство, сколько религиозно-нравственная планка, которую он поставил себе слишком высоко. Кажется, что текст не тащит ту «духовную высоту», которую автор требует от себя и книги, и он предпочитает огонь продолжению работы.

После этого кризиса он снова уезжает за границу, в привычный Рим – город, который для него давно стал второй родиной, местом, где легче дышится и сосредотачиваться на труде.

В Риме Гоголь поселяется на знакомой улице, в доме, где уже жил ранее. Внешняя картина мирна: итальянское солнце, художники, музыка, католические процессии, русская колония.

Но внутренний настрой изменился. Современники замечают в нём новую серьёзность, сосредоточенность, почти монашескую замкнутость. Человек, который ещё недавно веселил салоны чтением «Ревизора» и повестей, всё чаще сидит молча, погружённый в свои мысли и молитвы.

Он по-прежнему работает над «Мёртвыми душами», но параллельно в его сознании крепнет другой замысел – книги, в которой он прямо скажет людям «главное» о жизни, вере, России.

Исходной формой становятся обычные письма к друзьям и знакомым. Гоголь замечает, что в этих посланиях он часто говорит о самом важном: о христианской совести, об обязанности каждого на своём месте, о грехах общества и о том, как православный человек должен смотреть на мир. Постепенно в нём созревает мысль собрать эти письма, отредактировать, дополнить и издать под видом «избранных мест из переписки».

Так будущая книга «Выбранные места из переписки с друзьями» растёт одновременно из живого эпистолярного общения и из желания обратиться «ко всей России» в доверительном, почти «домашнем» тоне.

Для Гоголя это новый тип писательства: не художественный вымысел, а прямое нравственное наставление.

В это же время он формулирует принципиально важную для себя позицию о цензуре и писателе.

В статье о Карамзине и других текстах он утверждает, что честного художника никакая цензура не стеснит: если мысль по-настоящему чиста и направлена к общему благу, она найдёт законный путь на бумагу.

В глазах образованной публики, привыкшей видеть в цензуре прежде всего политическое насилие, это звучит подозрительно примиренчески, но для самого Гоголя – честно: он всё чаще переносит конфликт из плоскости «власть – литература» в плоскость внутренней духовной ответственности автора.

В 1847 году «Выбранные места из переписки с друзьями» выходят отдельной книгой. Гоголь вкладывает в неё огромные надежды.

Ему кажется, что Россия наконец услышит его «главное слово», поймёт связь между верой, повседневным трудом, государственной службой и литературой.

В письмах к близким он почти убеждает себя, что это сочинение не менее важно, чем художественные произведения – а может быть, и важнее.

Реакция оказывается резкой и во многом для него неожиданной. Значительная часть образованной публики, привыкшей к Гоголю-сатирику, видит перед собой автора, который словно переметнулся «на сторону власти»: в книге много слов о смирении, терпении, благодарности государю, о необходимости любить «своего чиновника» и не роптать на начальников.

Многих шокирует тон проповеди – строгий, поучительный, иногда покровительственный к простому читателю. То, что самому Гоголю кажется заботой о душах, другой стороне предстает как морализаторство и апология существующего порядка.

Кульминацией становится знаменитое письмо Виссариона Белинского из-за границы, где критик в резких выражениях обвиняет автора в предательстве прежних идеалов, в «проповеди кнута и православия».

Письмо активно переписывают и зачитывают, оно быстро становится политическим документом эпохи. Для молодых радикалов Гоголь отныне – не только великий художник, но и человек, которого нужно опровергнуть.

Для самого писателя это тяжёлый удар. Он видит в бурной реакции не просто несогласие, а духовное непонимание: как будто Россия отвергает его попытку говорить с ней языком веры.

Ответом становится ещё больший уход от «светской» полемики в религиозную область. Если раньше он пытался воздействовать на общество через смех и сатиру, то теперь всё больше считает, что спасение возможно только путём личного покаяния и строгой христианской жизни.

Осенью 1847 года, устав от споров и болезни, Гоголь переезжает на юг Италии – в Неаполь, а оттуда вынашивает давнюю мечту: отправиться на Святую землю.

В начале 1848 года он садится на пароход, пересекает Средиземное море, бывал в Константинополе, затем в Бейруте. Там его встречает давний знакомый, дипломат и писатель Константин Базили, который становится проводником по Сирии и Палестине.

Паломничество в Иерусалим и к другим библейским местам Гоголь воспринимает не как «экзотическое путешествие», а как серьёзное духовное испытание.

Он ходит по тем же дорогам, где, по вере, ходил Христос, молится в храмах и пещерах, пишет восторженные письма о том, как близость Евангельских событий потрясает и очищает душу.

Ему кажется, что здесь он получает высшее подтверждение избранного пути – пути писателя-христианина, который должен служить людям словом, исходящим из опыта веры.

В то же время физически паломничество даётся ему тяжело. Болезни не отпускают, силы слабеют.

По возвращении через Константинополь и Одессу в Россию весной 1848 года Гоголь ощущает не столько восстановление, сколько изнурённость. Тем не менее сам факт возвращения после долгих «европейских» лет производит в России эффект: легендарный автор «Мёртвых душ», странник, паломник снова «на святой Руси». Друзья и поклонники надеются, что теперь он, опираясь на пережитое, напишет новые великие произведения.

Следующие годы Гоголь проводит главным образом в Москве и подмосковных усадьбах. Он живёт то у историка и издателя Михаила Погодина, то у семейства Аксаковых, то у других знакомых.

Для этих домов он становится и другом, и духовным наставником: его чтения, беседы, наставления о вере и быте воспринимаются как важная часть духовной жизни.

Москва этого времени – один из центров формирующегося славянофильства. Вокруг Самарина, Хомякова, Киреевского обсуждают особый путь России, роль православия, отличие «русского духа» от западной цивилизации.

Гоголь примыкает к этому кругу, но не полностью растворяется в нём.

Он разделяет многие положения – прежде всего, внимание к православной традиции и критику западного рационализма, – но остаётся фигурой особой: художником, который через свои книги хочет воздействовать на нравы, а не строить политические программы.

Главной творческой задачей остаётся второй том «Мёртвых душ». Гоголь пишет новые редакции глав, показывает их друзьям, устраивает своеобразные «экзамены» рукописи.

Он читает главы о судьбе Тентетникова, о преобразованном сельском быте, о возможном духовном росте героев. В этих чтениях виден другой тон по сравнению с первым томом: меньше гротеска и мрака, больше светлых интонаций, попыток показать положительные силы русской жизни – добрую жену, разумного помещика, честного чиновника.

Но чем яснее становится направление – от «ада» к «чистилищу», тем сильнее писателя мучает ощущение несоответствия идеалу. Ему хочется сделать книгу, которая не просто покажет пороки, а действительно исправит читателя, почти приведёт его к покаянию. Отсюда – бесконечные переписывания, сомнения, уничтожение целых кусков текста.

В эти же годы всё более заметной становится роль духовных наставников. Особое значение имеет московский священник Матвей Константиновский, человек строгого аскетического склада.

Гоголь обращается к нему за советом в вопросах исповеди, причастия, поста, внутренней борьбы со страстями. Священник даёт жёсткие, порой безжалостные рекомендации, настаивает на радикальном самоограничении, на полном отречении от «мирских радостей».

Писатель воспринимает эти советы очень серьёзно. Посты становятся всё строже, рацион – всё беднее, режим дня – всё аскетичнее. В какой-то момент он почти перестаёт ходить «в люди», избегает светских развлечений, относит к разряду «лишнего» даже невинные удобства и удовольствия.

Важным эпизодом становятся поездки в Оптину пустынь и пребывания в подмосковных усадьбах – прежде всего в Абрамцеве у Аксаковых.

Там Гоголь ищет той самой тишины, в которой, как ему кажется, можно наконец закончить второй том. Он пишет, что трудится «в тишине, в уединении», но чем больше трудится, тем сильнее ощущает неуверенность в каждом написанном листе.

Часть времени в 1850–1851 Гоголь проводит в Одессе и на юге. Мягкий климат должен помочь истощённому организму; врачи и друзья надеются, что морской воздух, свет, новый круг общения облегчат нервные и желудочные страдания.

Одесса тогда – оживлённый порт, где встречаются разные культуры, языки, типы людей; город космополитичный, но при этом со своей провинциальной неторопливостью.

Гоголь общается с местной интеллигенцией, продолжает писать и переписывать главы второго тома, размышляет о судьбе России, о своей книге, о собственном пути.

Однако облегчения юг не приносит.

Болезни не отпускают, душевное состояние ухудшается: приступы подавленности и тревоги чередуются с краткими подъёмами, когда работа вроде бы спорится. В письмах всё чаще мелькают мотивы усталости, бессилия, страха перед тем, что «главное дело жизни» так и не будет доведено до конца.

К концу 1851 года Гоголь снова в Москве.

Под влиянием аскетических наставлений он берётся за особенно строгий пост: резко сокращает питание, почти не ест, иногда отказывается от пищи полностью. Для его больного организма это губительно.

На фоне недоедания обостряются все старые болезни, усиливается депрессия, появляются признаки болезненного религиозного отчаяния – ощущения собственной полной греховности и недостойности.

Именно в этом состоянии он совершает роковой поступок – окончательное сожжение рукописи второго тома «Мёртвых душ».

Ночь с 11 на 12 февраля (по старому стилю) становится точкой невозврата. Он бросает в огонь тетради с плодами многолетнего труда, оставляя только уцелевшие отрывки и ранние черновики, которые позже будут опубликованы уже без его воли.

Этот жест часто пытаются объяснить «мгновенным помрачением», но если смотреть на весь предшествующий путь, он кажется закономерным итогом.

Привычка уничтожать всё, что кажется недостаточно совершенным, тянется ещё с юности; чувство нравственной ответственности за слово в 1840-е годы доведено до максимума; аскетическая установка на самоотречение делает «самосожжение» книги почти логичным продолжением самоуничтожения телесного. В результате писатель оказывается как бы между двух огней: слишком высокие требования не дают ему завершить художественный замысел, а страх греха подталкивает к радикальному отказу от него.

После сожжения рукописи Гоголь быстро угасает. Он почти перестаёт есть, отказывается от лекарств, мало говорит, много молится. Друзья и врачи пытаются прервать этот путь, уговаривают его ослабить пост, некоторые даже видят в происходящем своего рода добровольное самоубийство под религиозной маской. Но изменить ход событий уже не удаётся.

21 февраля (4 марта по новому стилю) 1852 года Гоголь умирает в Москве.

Его смерть поражает современников так же, как и многие поступки последнего десятилетия: в ней видят трагедию гения, замученного собственной совестью, жертву религиозного фанатизма, результат нервной болезни – и всё это одновременно.

Почти сразу вокруг его последних дней начинают возникать легенды, в том числе мрачные – о «преждевременном погребении» и «ожившем в гробу», – которые лишь подчёркивают, насколько загадочным и страшным воспринимался его уход.

Ещё в начале 1830-х Гоголь мечтает о многотомных трудах — «Всеобщей истории», «Истории Малороссии», огромной книге «Земля и Люди», и с раздражением говорит о своих «Вечерах на хуторе...» как о чём-то слишком мелком. Большое сочинение для него — это всёобъемлющая картина мира; он хочет, чтобы читатель чувствовал, как «перед ним небо открывается».

Осенью 1835 года мечта о «книге жизни» наконец приобретает сюжет.

После летней поездки на Украину Гоголь возвращается в Петербург, встречается с Пушкиным и слышит от него историю о провинциальном землевладельце, скупавшем «мёртвые души» крепостных и закладывавшем их в банке.

Отзывчивость Гоголя на чужие сюжеты была необычайной; здесь он сразу увидел возможность вместить в одну авантюрную интригу целую «энциклопедию русской жизни».

7 октября он пишет Пушкину: начал «Мёртвые души» — дата, которую обычно считают официальным рождением поэмы.

Однако внешний толчок накладывается на внутреннюю перезрелость. В те же годы Гоголь переживает странное «душевное событие», о котором позже скажет в «Четырёх письмах к разным лицам».

Он не доверяет его даже Пушкину, но прямо пишет о припадках невыразимой тоски, о мучительном недовольстве самим собой и о том, что решил отдавать своим героям собственные недостатки. Творчество становится не только профессией, но и способом переработать личные кризисы — «перенести» их на вымышленных людей и, смеясь над ними, попытаться исцелиться.

Из этой же внутренней напряжённости вырастает и «Ревизор».

Гоголь всегда любил мистификации, а летом 1835 года по дороге из Киева в Москву буквально проигрывает сюжет будущей комедии: приятель едет впереди и распространяет слух, что вслед за ним следует важный ревизор, а смотрители станций встречают Гоголя и его спутника как высоких чиновников, путая университетское звание «адъюнкт-профессора» с каким-то генеральским рангом.

Истории о ложных ревизорах, которые он слышит от Пушкина и других знакомых, ложатся на этот живой опыт, и осенью Гоголь уже просит у Пушкина конкретный сюжет для комедии, обещая, что она будет «смешнее чёрта».

Зимой 1835–1836 годов Гоголь работает сразу над двумя «большими делами»: первые главы «Мёртвых душ» соседствуют на его столе с рукописью «Ревизора». Комедия пишется быстро: к декабрю он уже говорит друзьям, что собирается отдать её в театр, и с азартом обсуждает актёрский состав.

Он вмешивается в постановку, фактически берёт на себя режиссёрские обязанности, добивается правок в тексте прямо по ходу репетиций, настаивает на особой манере игры. Современники вспоминали, что без официальной должности режиссёра именно он направлял актёров и спорил с театром о сути пьесы.

Особенно показательна его борьба за финальную «немую сцену», требующую длительного, почти неподвижного стояния актёров.

Театр склонен был всё упростить ради «правдоподобия» и живости, но Гоголь настаивает на пантомимической статике, на том, чтобы зал буквально почувствовал, как городские чиновники застывают перед лицом разоблачения.

Для него эта сцена — почти живописная «живая картина», равная по выразительности целому акту.

В январе 1836 года начинаются знаменитые домашние чтения «Ревизора». У Жуковского, у Одоевского Гоголь читает с мрачной серьёзностью, без улыбки, а вокруг зала взрываются хохотом.

В воспоминаниях Давыдова, Вяземского, других слушателей чувствуется ощущение литературного переворота: такого единства гротеска и точного узнавания русской действительности они ещё не видели.

Для самого Гоголя этот успех двояк: с одной стороны, он впервые явно ощущает себя «поэтом, которого слушает весь народ», с другой — понимает, как легко комический эффект заслоняет нравственный смысл.

Премьера «Ревизора» в Александринском театре укрепляет и осложняет его положение. Императору комедия нравится, он явно поддерживает постановку, и это придаёт автору официальный вес.

Но многие представители бюрократического и городского общества видят в пьесе личное оскорбление и «клевету на Россию».

Появляются язвительные фельетоны, в том числе у Булгарина; Гоголь болезненно переживает, что зрители смеются над внешними нелепостями, не желая узнавать в героях собственную моральную кривизну.

Шум вокруг «Ревизора» совпадает с обострением его физических и душевных недугов. Утомлённый столичной суетой и раздорами, в июне 1836 года Гоголь покидает Россию.

6 июня он с другом Данилевским отправляется в Кронштадт и садится на пароход «Николай I», идущий к Любеку.

Погода стоит ненастная, машина часто ломается, путешествие затягивается с четырёх до восьми дней. Несмотря на качку, Гоголь и несколько молодых попутчиков сохраняют бодрость: по воспоминаниям Павла Вяземского, они даже сочиняют в каюте шуточную песню, чтобы заглушить страх и бессонницу.

Дальнейшие годы проходят под знаком дороги и Рима. Через Германию и Швейцарию Гоголь добирается до Италии, которая становится для него «второй родиной».

В римских письмах он восторженно говорит о городе, где легче дышать и работать, о необычном сочетании древности и христианства, о светлом небе и мягком климате. Здесь, среди художников, музыкантов, русской колонии, он переписывает и расширяет «Мёртвые души», обдумывает композицию будущих томов, но одновременно всё чаще обращается к религиозным текстам и духовным наставлениям.

С этим же временем связан и трагический удар — известие о гибели Пушкина в феврале 1837 года. Для Гоголя это не только личная потеря близкого человека и старшего товарища, но и ощущение, что он остаётся почти один на переднем крае русской литературы.

В письмах появляется мотив «ответственности перед Россией» и осознание, что «книга жизни» теперь и память о Пушкине должна в себе нести.

В 1839 году Гоголь возвращается в Россию. Он живёт попеременно в Москве и Петербурге, много встречается с друзьями, читает им готовые главы «Мёртвых душ». Эти чтения производят сильное впечатление: слушатели отмечают особую «амбивалентность» героев, в которых смешиваются смешное и трогательное, низкое и неожиданно доброе.

Так, в изображении Коробочки они угадывают не только смешную ограниченность, но и терпеливую хозяйственность, набожность, милосердие к нищим — черты, которые автор лишь намечает, но не проговаривает прямо.

Именно на этих московско-петербургских чтениях обнажается, насколько глубоко Гоголь вошёл в мир своей поэмы: он не просто показывает типы, а словно живёт среди них, знает их невысказанные качества.

При этом, чем яснее ему самому видится сложность созданного мира, тем сильнее его мучает чувство духовной ответственности: первая часть «Мёртвых душ» показывает «адскую» сторону России, а «райские» страницы ещё только в набросках.

Долго задержаться в России он не может. Уже в начале 1840-х Гоголь снова за границей, снова в дорогах, снова в Италии и других странах Европы.

Он уезжает не столько «за впечатлениями», сколько в поисках тишины и порядка дня, необходимых для работы. В Венеции и Риме он общается с русскими художниками — Штернбергом, Айвазовским, — посещает театры, но каждое светское впечатление у него превращается в материал для размышлений о судьбе искусства и своей миссии.

Даже отдаляясь от сцены, он не порывает с театром. По просьбе Щепкина Гоголь готовит русском театру обработку итальянской комедии «Дядька в затруднительном положении»: текст переводят другие, но он сам тщательно редактирует каждую реплику, переписывая пьесу «с начала до конца» и подробно объясняя актёру характеры персонажей.

В этом видно, как опыт драматурга продолжает работать в нём параллельно с трудом над поэмой.

В 1842 году выходит первый том «Мёртвых душ» — книга, которую он называет поэмой и явно соотносит с «Дон Кихотом» и «Божественной комедией».

Реакция опять двойственна. Часть читателей видит только гротеск и «грязь», другая — нравственное обличение и попытку показать духовное состояние страны.

Император же, по свидетельствам современников, продолжает воспринимать Гоголя прежде всего как автора «Ревизора» и «Женитьбы»; более того, какое-то время он даже путает «Мёртвые души» с произведениями другого писателя и приписывает их Владимиру Соллогубу, что говорит о весьма смутном представлении монарха о книге, вызвавшей бурю в обществе.

В то же самое десятилетие Гоголь впервые в полной мере ощущает и европейский отклик на своё творчество. Во Франции о нём пишет Сент-Бёв; русские друзья с торжеством пересылают ему рецензию. Александра Осиповна Смирнова сообщает, что после выхода французского сборника повестей и статьи критика он как бы «получил крещение Запада», и уверяет, что теперь «замолчит вся булгаринщина», потому что для петербургской публики западное признание — серьёзный аргумент.

Внешне это годы наивысшей славы и признания, но внутренняя линия биографии идёт в ином направлении.

Гоголь всё больше живёт как религиозный человек: он читает духовные книги, ищет советов у священников, внимательно следит за становлением славянофильства и старается выработать к нему осторожную, взвешенную позицию.

Его интересуют не столько политические лозунги, сколько вопрос, как соединить национальное своеобразие России с христианским идеалом.

В письмах он обсуждает курс древней русской литературы Шевырёва, спорит с западниками и славянофилами, стремясь не раствориться ни в одном из лагерей.

Главной же внутренней работой остаётся второй том «Мёртвых душ». Гоголь хочет показать путь исправления, духовного роста героев, вывести Чичикова и других из их «адского» состояния хотя бы к какому-то подобию «чистилища».

Он годами переписывает главы, недоволен каждым вариантом, читает отдельные эпизоды доверенным людям.

В Ницце он показывает Смирновой сцену семейного счастья Уленьки и Тентетникова — склоняется к мягкой, светлой интонации, пытается изобразить благотворное влияние любящей жены на героя.

Но нервная система писателя уже на пределе. То же чтение в Ницце обрывается внезапно: во время грозы Гоголь впадает в сильный приступ страха, трясётся всем телом, боится идти один домой — его приходится буквально вести под руку.

Биографы приводят и другой похожий эпизод в Баден-Бадене, где во время грозы, совпавшей с чтением первого тома поэмы, он испытал такой ужас, что просил не оставлять его одного.

Эти нервные срывы — внешнее проявление той внутренней перегрузки, в которой писатель живёт почти постоянно.

К середине 1840-х годов для Гоголя становится как будто «естественным» уничтожать всё, чем он глубоко недоволен.

В 1841-м он сжигает трагедию о запорожской истории, когда видит, что Жуковский засыпает на чтении.

На этом фоне не кажется неожиданным решающий шаг 1845 года: первое сожжение рукописи второго тома «Мёртвых душ».

Тяжёлое душевное и физическое состояние, обострившееся летом этого года, сочетается с острейшим ощущением несоответствия написанного тем духовным требованиям, которые он предъявляет к себе.

Позже он объяснит, что уничтожил том из глубокого недовольства и страха, что произведение не ведёт читателя к исправлению, а лишь повторяет тьму первого.

Исследователи отмечают, что это сожжение стало логическим продолжением всей его прежней практики — только на несравнимо более высоком уровне риска: теперь под огонь попала не «попытка» юности, а результат многолетнего труда, центральное дело жизни.

Все последующие годы — «Выбранные места из переписки с друзьями», новые попытки писать второй том и окончательное сожжение рукописи в 1852-м, болезнь и смерть — будут лишь развитием тех напряжений, которые сложились именно в 1835–1845 годах.

Это десятилетие и есть настоящий центр гоголевской биографии, когда личная жизнь, дороги, религиозные поиски и литературный труд окончательно сплетаются в один узел — узел, который он так и не сумеет развязать.

III. 1845 - 1852

К середине 1840-х Гоголь живёт почти исключительно ради «книги жизни» – поэмы «Мёртвые души». Первый том уже издан, принят с восторгом и спорами, и писатель работает над продолжением.

Он мечтает о трёхчастном произведении, где первый том – «ад», второй – «чистилище», третий – «рай», то есть путь от деградации к духовному перерождению.

Однако напряжение оказывается чрезмерным.

В 1845 году его настигает тяжёлый душевно-телесный кризис: болезнь, сильное истощение, приступы уныния, почти навязчивые мысли о смерти и собственной греховности.

Он много лет жил в режиме постоянной перегрузки – переезды, бессонные ночи за рукописями, мучительная работа над каждой фразой. Теперь организм взбунтовался, а вместе с ним – и психика.

Именно тогда, по воспоминаниям друзей и позднейшим словам самого писателя, он впервые решается уничтожить большую часть уже написанного второго тома.

Это ещё не то окончательное сожжение 1852 года, но важный, почти символический шаг: Гоголь как бы разрывает с прежним вариантом собственного замысла. Причина – не только художественное недовольство, сколько религиозно-нравственная планка, которую он поставил себе слишком высоко. Кажется, что текст не тащит ту «духовную высоту», которую автор требует от себя и книги, и он предпочитает огонь продолжению работы.

После этого кризиса он снова уезжает за границу, в привычный Рим – город, который для него давно стал второй родиной, местом, где легче дышится и сосредотачиваться на труде.

В Риме Гоголь поселяется на знакомой улице, в доме, где уже жил ранее. Внешняя картина мирна: итальянское солнце, художники, музыка, католические процессии, русская колония.

Но внутренний настрой изменился. Современники замечают в нём новую серьёзность, сосредоточенность, почти монашескую замкнутость. Человек, который ещё недавно веселил салоны чтением «Ревизора» и повестей, всё чаще сидит молча, погружённый в свои мысли и молитвы.

Он по-прежнему работает над «Мёртвыми душами», но параллельно в его сознании крепнет другой замысел – книги, в которой он прямо скажет людям «главное» о жизни, вере, России.

Исходной формой становятся обычные письма к друзьям и знакомым. Гоголь замечает, что в этих посланиях он часто говорит о самом важном: о христианской совести, об обязанности каждого на своём месте, о грехах общества и о том, как православный человек должен смотреть на мир. Постепенно в нём созревает мысль собрать эти письма, отредактировать, дополнить и издать под видом «избранных мест из переписки».

Так будущая книга «Выбранные места из переписки с друзьями» растёт одновременно из живого эпистолярного общения и из желания обратиться «ко всей России» в доверительном, почти «домашнем» тоне.

Для Гоголя это новый тип писательства: не художественный вымысел, а прямое нравственное наставление.

В это же время он формулирует принципиально важную для себя позицию о цензуре и писателе.

В статье о Карамзине и других текстах он утверждает, что честного художника никакая цензура не стеснит: если мысль по-настоящему чиста и направлена к общему благу, она найдёт законный путь на бумагу.

В глазах образованной публики, привыкшей видеть в цензуре прежде всего политическое насилие, это звучит подозрительно примиренчески, но для самого Гоголя – честно: он всё чаще переносит конфликт из плоскости «власть – литература» в плоскость внутренней духовной ответственности автора.

В 1847 году «Выбранные места из переписки с друзьями» выходят отдельной книгой. Гоголь вкладывает в неё огромные надежды.

Ему кажется, что Россия наконец услышит его «главное слово», поймёт связь между верой, повседневным трудом, государственной службой и литературой.

В письмах к близким он почти убеждает себя, что это сочинение не менее важно, чем художественные произведения – а может быть, и важнее.

Реакция оказывается резкой и во многом для него неожиданной. Значительная часть образованной публики, привыкшей к Гоголю-сатирику, видит перед собой автора, который словно переметнулся «на сторону власти»: в книге много слов о смирении, терпении, благодарности государю, о необходимости любить «своего чиновника» и не роптать на начальников.

Многих шокирует тон проповеди – строгий, поучительный, иногда покровительственный к простому читателю. То, что самому Гоголю кажется заботой о душах, другой стороне предстает как морализаторство и апология существующего порядка.

Кульминацией становится знаменитое письмо Виссариона Белинского из-за границы, где критик в резких выражениях обвиняет автора в предательстве прежних идеалов, в «проповеди кнута и православия».

Письмо активно переписывают и зачитывают, оно быстро становится политическим документом эпохи. Для молодых радикалов Гоголь отныне – не только великий художник, но и человек, которого нужно опровергнуть.

Для самого писателя это тяжёлый удар. Он видит в бурной реакции не просто несогласие, а духовное непонимание: как будто Россия отвергает его попытку говорить с ней языком веры.

Ответом становится ещё больший уход от «светской» полемики в религиозную область. Если раньше он пытался воздействовать на общество через смех и сатиру, то теперь всё больше считает, что спасение возможно только путём личного покаяния и строгой христианской жизни.

Осенью 1847 года, устав от споров и болезни, Гоголь переезжает на юг Италии – в Неаполь, а оттуда вынашивает давнюю мечту: отправиться на Святую землю.

В начале 1848 года он садится на пароход, пересекает Средиземное море, бывал в Константинополе, затем в Бейруте. Там его встречает давний знакомый, дипломат и писатель Константин Базили, который становится проводником по Сирии и Палестине.

Паломничество в Иерусалим и к другим библейским местам Гоголь воспринимает не как «экзотическое путешествие», а как серьёзное духовное испытание.

Он ходит по тем же дорогам, где, по вере, ходил Христос, молится в храмах и пещерах, пишет восторженные письма о том, как близость Евангельских событий потрясает и очищает душу.

Ему кажется, что здесь он получает высшее подтверждение избранного пути – пути писателя-христианина, который должен служить людям словом, исходящим из опыта веры.

В то же время физически паломничество даётся ему тяжело. Болезни не отпускают, силы слабеют.

По возвращении через Константинополь и Одессу в Россию весной 1848 года Гоголь ощущает не столько восстановление, сколько изнурённость. Тем не менее сам факт возвращения после долгих «европейских» лет производит в России эффект: легендарный автор «Мёртвых душ», странник, паломник снова «на святой Руси». Друзья и поклонники надеются, что теперь он, опираясь на пережитое, напишет новые великие произведения.

Следующие годы Гоголь проводит главным образом в Москве и подмосковных усадьбах. Он живёт то у историка и издателя Михаила Погодина, то у семейства Аксаковых, то у других знакомых.

Для этих домов он становится и другом, и духовным наставником: его чтения, беседы, наставления о вере и быте воспринимаются как важная часть духовной жизни.

Москва этого времени – один из центров формирующегося славянофильства. Вокруг Самарина, Хомякова, Киреевского обсуждают особый путь России, роль православия, отличие «русского духа» от западной цивилизации.

Гоголь примыкает к этому кругу, но не полностью растворяется в нём.

Он разделяет многие положения – прежде всего, внимание к православной традиции и критику западного рационализма, – но остаётся фигурой особой: художником, который через свои книги хочет воздействовать на нравы, а не строить политические программы.

Главной творческой задачей остаётся второй том «Мёртвых душ». Гоголь пишет новые редакции глав, показывает их друзьям, устраивает своеобразные «экзамены» рукописи.

Он читает главы о судьбе Тентетникова, о преобразованном сельском быте, о возможном духовном росте героев. В этих чтениях виден другой тон по сравнению с первым томом: меньше гротеска и мрака, больше светлых интонаций, попыток показать положительные силы русской жизни – добрую жену, разумного помещика, честного чиновника.

Но чем яснее становится направление – от «ада» к «чистилищу», тем сильнее писателя мучает ощущение несоответствия идеалу. Ему хочется сделать книгу, которая не просто покажет пороки, а действительно исправит читателя, почти приведёт его к покаянию. Отсюда – бесконечные переписывания, сомнения, уничтожение целых кусков текста.

В эти же годы всё более заметной становится роль духовных наставников. Особое значение имеет московский священник Матвей Константиновский, человек строгого аскетического склада.

Гоголь обращается к нему за советом в вопросах исповеди, причастия, поста, внутренней борьбы со страстями. Священник даёт жёсткие, порой безжалостные рекомендации, настаивает на радикальном самоограничении, на полном отречении от «мирских радостей».

Писатель воспринимает эти советы очень серьёзно. Посты становятся всё строже, рацион – всё беднее, режим дня – всё аскетичнее. В какой-то момент он почти перестаёт ходить «в люди», избегает светских развлечений, относит к разряду «лишнего» даже невинные удобства и удовольствия.

Важным эпизодом становятся поездки в Оптину пустынь и пребывания в подмосковных усадьбах – прежде всего в Абрамцеве у Аксаковых.

Там Гоголь ищет той самой тишины, в которой, как ему кажется, можно наконец закончить второй том. Он пишет, что трудится «в тишине, в уединении», но чем больше трудится, тем сильнее ощущает неуверенность в каждом написанном листе.

Часть времени в 1850–1851 Гоголь проводит в Одессе и на юге. Мягкий климат должен помочь истощённому организму; врачи и друзья надеются, что морской воздух, свет, новый круг общения облегчат нервные и желудочные страдания.

Одесса тогда – оживлённый порт, где встречаются разные культуры, языки, типы людей; город космополитичный, но при этом со своей провинциальной неторопливостью.

Гоголь общается с местной интеллигенцией, продолжает писать и переписывать главы второго тома, размышляет о судьбе России, о своей книге, о собственном пути.

Однако облегчения юг не приносит.

Болезни не отпускают, душевное состояние ухудшается: приступы подавленности и тревоги чередуются с краткими подъёмами, когда работа вроде бы спорится. В письмах всё чаще мелькают мотивы усталости, бессилия, страха перед тем, что «главное дело жизни» так и не будет доведено до конца.

К концу 1851 года Гоголь снова в Москве.

Под влиянием аскетических наставлений он берётся за особенно строгий пост: резко сокращает питание, почти не ест, иногда отказывается от пищи полностью. Для его больного организма это губительно.

На фоне недоедания обостряются все старые болезни, усиливается депрессия, появляются признаки болезненного религиозного отчаяния – ощущения собственной полной греховности и недостойности.

Именно в этом состоянии он совершает роковой поступок – окончательное сожжение рукописи второго тома «Мёртвых душ».

Ночь с 11 на 12 февраля (по старому стилю) становится точкой невозврата. Он бросает в огонь тетради с плодами многолетнего труда, оставляя только уцелевшие отрывки и ранние черновики, которые позже будут опубликованы уже без его воли.

Этот жест часто пытаются объяснить «мгновенным помрачением», но если смотреть на весь предшествующий путь, он кажется закономерным итогом.

Привычка уничтожать всё, что кажется недостаточно совершенным, тянется ещё с юности; чувство нравственной ответственности за слово в 1840-е годы доведено до максимума; аскетическая установка на самоотречение делает «самосожжение» книги почти логичным продолжением самоуничтожения телесного. В результате писатель оказывается как бы между двух огней: слишком высокие требования не дают ему завершить художественный замысел, а страх греха подталкивает к радикальному отказу от него.

После сожжения рукописи Гоголь быстро угасает. Он почти перестаёт есть, отказывается от лекарств, мало говорит, много молится. Друзья и врачи пытаются прервать этот путь, уговаривают его ослабить пост, некоторые даже видят в происходящем своего рода добровольное самоубийство под религиозной маской. Но изменить ход событий уже не удаётся.

21 февраля (4 марта по новому стилю) 1852 года Гоголь умирает в Москве.

Его смерть поражает современников так же, как и многие поступки последнего десятилетия: в ней видят трагедию гения, замученного собственной совестью, жертву религиозного фанатизма, результат нервной болезни – и всё это одновременно.

Почти сразу вокруг его последних дней начинают возникать легенды, в том числе мрачные – о «преждевременном погребении» и «ожившем в гробу», – которые лишь подчёркивают, насколько загадочным и страшным воспринимался его уход.