Нулевой номер

Осип Мандельштам: история жизни, ареста и посмертной славы

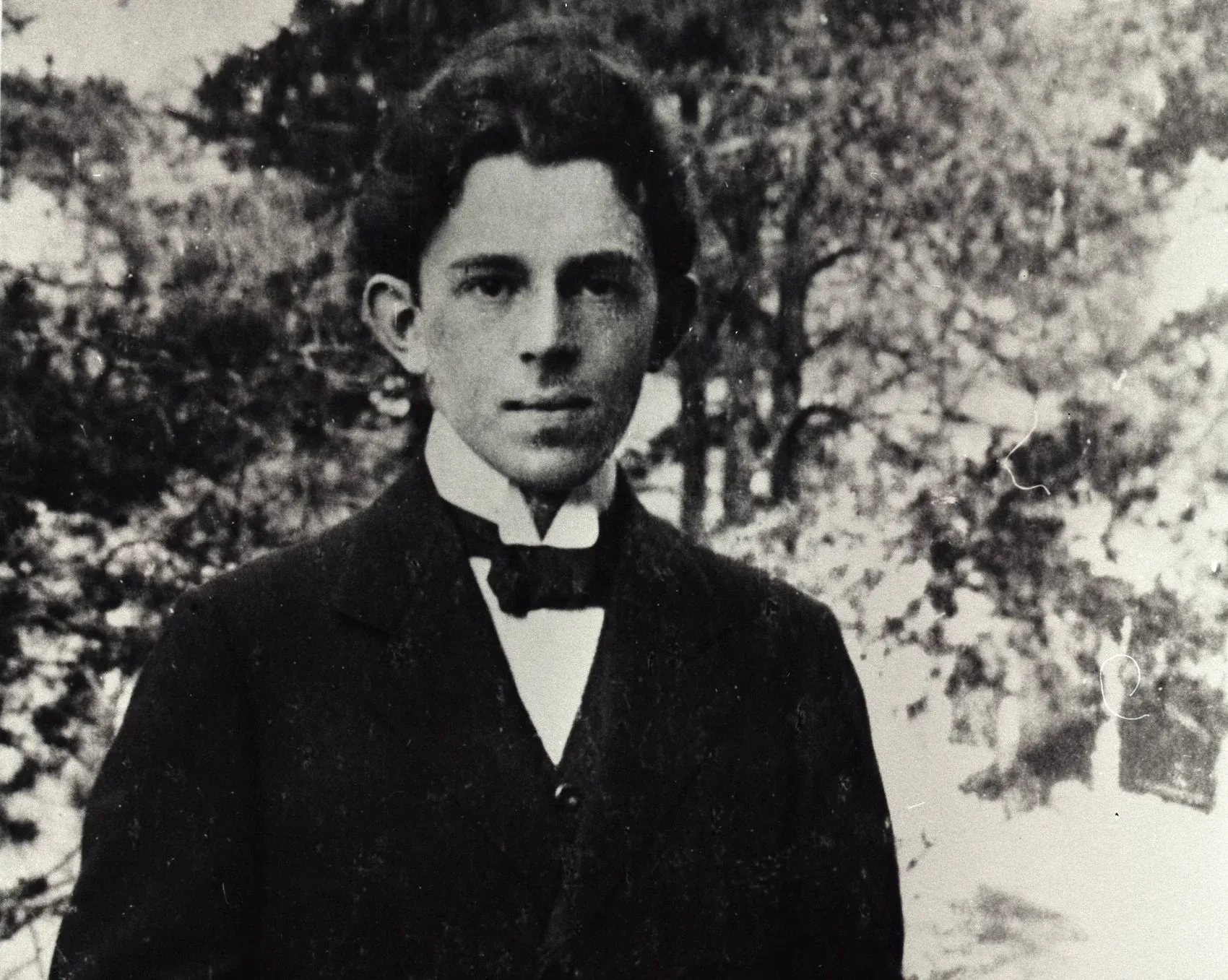

Осип Мандельштам родился в 1891 году в Варшаве, в еврейской купеческой семье, ещё целиком вписанной в старую имперскую географию: отец ездит по городам западной окраины, выбивает разрешения, влезает в долги, чтобы получить возможность вывезти семью из тесной черты оседлости и поселиться там, где есть рынок, школы, будущее.

Тон задаёт именно отец — Эмиль Вениаминович, торговец кожаными изделиями, чья биография почти целиком состоит из хлопот по поводу «свидетельства на право жительства» и лихорадочных попыток удержаться на плаву.

Мать, Флора Осиповна, приносит в дом другой мир — музыку, романтическое чтение, фортепиано; это не громкая богемность, а тихая, почти домашняя интеллигентность, на фоне которой мальчик с самого начала живёт как бы на двух этажах: снизу — лавка, счета, бумаги, сверху — книги и звуки.

Семья затем оказывается в Петербурге, и этот город становится для него настоящим родным пространством.

Туда тянет не только торговля, но и будущее детей, прежде всего старшего сына.

Выбор Тенишевского училища оказывается для Осипа решающим: это не гимназия полиции и диктантов, а почти университетская республика.

Преподаватели видят в нём очень способного, но уязвимого ученика, вспыльчивого, самолюбивого и при этом старательного — мальчика, который лучше всех пишет сочинения, но не умеет скрывать обиды и болезненно реагирует на грубость и формальность.

В Тенишевском училище он впервые выходит к читателю — пусть школьному.

Стихи появляются в ученическом журнале, рядом с прозой и заметками товарищей.

Там, в ранних текстах тяготение к сложной метафоре, внутренняя серьёзность, как будто мальчик пишет не в школьный альманах, а в воображаемую большую книгу русской поэзии.

Он рано учится быть «особенным» — не в позе, а в том, как всерьёз относится к слову. И одновременно — учится одиночеству: в классе за ним закрепляется лёгкая ироничность взглядов, прозвище, подначки; в мемуарах одноклассников то и дело мелькает эта фигура — умный, странный, обидчивый.

После училища начинается университетская пора, внешне вполне типичная для петербургского интеллигентского юноши, но и здесь у Мандельштама всё идёт как-то через край.

Он числится студентом Петербургского университета, едет в Сорбонну, в Гейдельберг, возвращается, снова меняет факультет.

В лекциях и зачетах нет для него настоящей опоры: главное образование по-прежнему происходит в библиотеках, в разговорах, в стихах.

Антиеврейские ограничения подталкивают его к формальному крещению — к переходу в лютеранство, чтобы иметь право учиться.

Параллельно Мандельштам всё глубже врастает в петербургскую поэтическую среду.

Он оказывается рядом с Гумилёвым, Ахматовой, участвует в «Цехе поэтов», отталкивается от символизма, который к этому моменту уже стал почти официальным «золотым стилем» Серебряного века.

Вместе с другими будущими акмеистами он ищет иной язык — более предметный, «каменный», с опорой на архитектуру, историю, на ощутимые, а не растворяющиеся в тумане смыслы.

В этой среде он одновременно свой и не вполне свой: принимает и делит общие принципы, спорит, стремится быть «современным», но всё время держит некую внутреннюю дистанцию, как будто любой школе доверяет только до определённой черты.

Книга стихов «Камень», вышедшая в 1913 году, фиксирует его вход в литературу, но не открывает перед ним никаких торжественных дверей.

Тонкий сборник небольшим тиражом, оплаченный, по сути, средствами семьи, попадает в книги магазинов на комиссию: стихотворные книги малоизвестных авторов никто не спешит выкупать оптом.

Первые рецензии — скорее озадаченные, чем восторженные; кое-где мелькают и откровенно холодные отклики, письма вроде того, где Зинаида Гиппиус вежливо благодарит за «Камень», но признаётся, что предпочитает старые стихи и старые книги.

Первая мировая война, революции, Гражданская война ломают привычный мир. Многие его сверстники выезжают, кто-то оказывается в эмиграции, кто-то во внутреннем изгнании.

Мандельштам остаётся.

Он не становится ни красным трибуном, ни певцом Белого дела.

Работа в учреждениях, призванных спасать и каталогизировать культурное наследие, стихи о разрушении старого порядка и о тяжёлом рождении нового — так проходит для него этот переходный период.

После революции Мандельштам не уходит от советской власти и не объявляет ей войны; напротив, в 1918 году работает в Наркомпросе, получает ответственные поручения, пишет статьи, где прямо говорит «мы» и отождествляет себя с «нашим молодым государством».

В те годы ему кажется возможным органический союз между государством и культурой, союз, при котором поэты и писатели превращаются в своего рода советников власти, людей, призванных помогать строить «социальную архитектуру» на человеческий лад.

Эта вера — не поза, не дипломатическая фраза: она проходит через его программные тексты тех лет. Именно поэтому позднее, когда государство предстанет перед ним в ином, сталинском облике, разрыв будет столь мучительным.

В 1920-е он окончательно становится «профессиональным писателем», в буквальном смысле живущим с литературного труда.

Поэзии, собственных книг и прозы для этого явно не хватает: он пишет медленно, вынашивает тексты годами, и каждая небольшая книжка приносит мало денег.

Основным источником существования становятся переводы и редакторская работа.

Он редактирует и перерабатывает старые переводы зарубежной литературы, участвует в почти конвейерной «фабрике переводов», на которой держится значительная часть советского книгоиздания.

С точки зрения внешних обстоятельств его положение в эти годы даже завидно.

Среди беспартийных писателей его круга едва ли найдётся другой человек, который был бы так плотно связан с теми, кто принимает решения.

Бухарин, Енукидзе, Киров, Гусев, Ломиндзe, Молотов — все они в разные годы оказывают ему реальную помощь: содействуют в получении путёвок, в устройстве в санатории, в решении издательских вопросов, в улучшении жилищных условий.

Он получает персональную пенсию и довольно рано — отдельную квартиру, что по тем временам было исключительной удачей.

Тон задаёт именно отец — Эмиль Вениаминович, торговец кожаными изделиями, чья биография почти целиком состоит из хлопот по поводу «свидетельства на право жительства» и лихорадочных попыток удержаться на плаву.

Мать, Флора Осиповна, приносит в дом другой мир — музыку, романтическое чтение, фортепиано; это не громкая богемность, а тихая, почти домашняя интеллигентность, на фоне которой мальчик с самого начала живёт как бы на двух этажах: снизу — лавка, счета, бумаги, сверху — книги и звуки.

Семья затем оказывается в Петербурге, и этот город становится для него настоящим родным пространством.

Туда тянет не только торговля, но и будущее детей, прежде всего старшего сына.

Выбор Тенишевского училища оказывается для Осипа решающим: это не гимназия полиции и диктантов, а почти университетская республика.

Преподаватели видят в нём очень способного, но уязвимого ученика, вспыльчивого, самолюбивого и при этом старательного — мальчика, который лучше всех пишет сочинения, но не умеет скрывать обиды и болезненно реагирует на грубость и формальность.

В Тенишевском училище он впервые выходит к читателю — пусть школьному.

Стихи появляются в ученическом журнале, рядом с прозой и заметками товарищей.

Там, в ранних текстах тяготение к сложной метафоре, внутренняя серьёзность, как будто мальчик пишет не в школьный альманах, а в воображаемую большую книгу русской поэзии.

Он рано учится быть «особенным» — не в позе, а в том, как всерьёз относится к слову. И одновременно — учится одиночеству: в классе за ним закрепляется лёгкая ироничность взглядов, прозвище, подначки; в мемуарах одноклассников то и дело мелькает эта фигура — умный, странный, обидчивый.

После училища начинается университетская пора, внешне вполне типичная для петербургского интеллигентского юноши, но и здесь у Мандельштама всё идёт как-то через край.

Он числится студентом Петербургского университета, едет в Сорбонну, в Гейдельберг, возвращается, снова меняет факультет.

В лекциях и зачетах нет для него настоящей опоры: главное образование по-прежнему происходит в библиотеках, в разговорах, в стихах.

Антиеврейские ограничения подталкивают его к формальному крещению — к переходу в лютеранство, чтобы иметь право учиться.

Параллельно Мандельштам всё глубже врастает в петербургскую поэтическую среду.

Он оказывается рядом с Гумилёвым, Ахматовой, участвует в «Цехе поэтов», отталкивается от символизма, который к этому моменту уже стал почти официальным «золотым стилем» Серебряного века.

Вместе с другими будущими акмеистами он ищет иной язык — более предметный, «каменный», с опорой на архитектуру, историю, на ощутимые, а не растворяющиеся в тумане смыслы.

В этой среде он одновременно свой и не вполне свой: принимает и делит общие принципы, спорит, стремится быть «современным», но всё время держит некую внутреннюю дистанцию, как будто любой школе доверяет только до определённой черты.

Книга стихов «Камень», вышедшая в 1913 году, фиксирует его вход в литературу, но не открывает перед ним никаких торжественных дверей.

Тонкий сборник небольшим тиражом, оплаченный, по сути, средствами семьи, попадает в книги магазинов на комиссию: стихотворные книги малоизвестных авторов никто не спешит выкупать оптом.

Первые рецензии — скорее озадаченные, чем восторженные; кое-где мелькают и откровенно холодные отклики, письма вроде того, где Зинаида Гиппиус вежливо благодарит за «Камень», но признаётся, что предпочитает старые стихи и старые книги.

Первая мировая война, революции, Гражданская война ломают привычный мир. Многие его сверстники выезжают, кто-то оказывается в эмиграции, кто-то во внутреннем изгнании.

Мандельштам остаётся.

Он не становится ни красным трибуном, ни певцом Белого дела.

Работа в учреждениях, призванных спасать и каталогизировать культурное наследие, стихи о разрушении старого порядка и о тяжёлом рождении нового — так проходит для него этот переходный период.

После революции Мандельштам не уходит от советской власти и не объявляет ей войны; напротив, в 1918 году работает в Наркомпросе, получает ответственные поручения, пишет статьи, где прямо говорит «мы» и отождествляет себя с «нашим молодым государством».

В те годы ему кажется возможным органический союз между государством и культурой, союз, при котором поэты и писатели превращаются в своего рода советников власти, людей, призванных помогать строить «социальную архитектуру» на человеческий лад.

Эта вера — не поза, не дипломатическая фраза: она проходит через его программные тексты тех лет. Именно поэтому позднее, когда государство предстанет перед ним в ином, сталинском облике, разрыв будет столь мучительным.

В 1920-е он окончательно становится «профессиональным писателем», в буквальном смысле живущим с литературного труда.

Поэзии, собственных книг и прозы для этого явно не хватает: он пишет медленно, вынашивает тексты годами, и каждая небольшая книжка приносит мало денег.

Основным источником существования становятся переводы и редакторская работа.

Он редактирует и перерабатывает старые переводы зарубежной литературы, участвует в почти конвейерной «фабрике переводов», на которой держится значительная часть советского книгоиздания.

С точки зрения внешних обстоятельств его положение в эти годы даже завидно.

Среди беспартийных писателей его круга едва ли найдётся другой человек, который был бы так плотно связан с теми, кто принимает решения.

Бухарин, Енукидзе, Киров, Гусев, Ломиндзe, Молотов — все они в разные годы оказывают ему реальную помощь: содействуют в получении путёвок, в устройстве в санатории, в решении издательских вопросов, в улучшении жилищных условий.

Он получает персональную пенсию и довольно рано — отдельную квартиру, что по тем временам было исключительной удачей.

И именно на фоне этой помощи особенно остро звучит то, что Мандельштам и его жена называют «травлей» и «выдавливанием».

В воспоминаниях Надежды Яковлевны, в его собственных письмах, в поздних текстах всё время звучит ощущение: он — «отщепенец», человек, которого сознательно выдавливают из литературной среды.

Фактически он включён в систему покровительства и льгот, но внутренне чувствует и формулирует своё положение как положение разрушаемого, вытесняемого.

Это раздвоение — между объективной включённостью и субъективной отчуждённостью — станет одной из главных пружин его дальнейшей судьбы.

Особенно ярко этот конфликт проявляется в истории с книгой «Тиль Уленшпигель». В конце 1920-х в советском издательстве выходит переработанное издание Шарля де Костера.

Основой послужили дореволюционные переводы Горнфельда и Карякина, над которыми Мандельштам работал как редактор и переработчик, но на титуле по ошибке появляется формулировка «Перевод с французского О. Мандельштама».

Для Горнфельда это выглядит как попытка присвоить чужой труд, и он добивается публичного разбирательства. Тот спор, который мог бы остаться рабочим конфликтом между издателем, редактором и автором, стремительно перерастает в резкую «кампанию».

Для Мандельштама эта история становится тяжёлой травмой. Он видит в ней не только недоразумение, но и злую волю, желание показать ему его место.

Позднее, в «Четвёртой прозе», он вывернет этот конфликт наизнанку: там Горнфельд предстает в гротескном, почти демоническом образе, а сама литературная среда — как пространство унижения и подлости по отношению к поэту.

«Четвёртая проза» с её резкостью, кривым зеркалом, гротеском — не только художественный жест, но и симптом того, до какой степени он болен своей литературной судьбой.

К началу 1930-х его слабое здоровье и нервная система начинают сдавать. Изнурительная переводческая работа, постоянные провалы в доходах, чувство профессионального тупика и пресловутая «травля» складываются в картину неминуемого срыва.

По инициативе Гусева, одного из партийных кураторов культуры, Мандельштаму организуют лечение: сначала дом отдыха, затем — по его же просьбе — поездку в Армению.

Этот армянский эпизод приносит ему редкие по тем годам вспышки радости и вдохновения: «Путешествие в Армению», новые стихи, ощущение свежего воздуха и другой, не московско-ленинградской реальности.

Но бытовой исход оказывается жесток: он не знает языка, работать там по-настоящему не может, по возвращении обнаруживает, что прежнее жильё потеряно, а нового никто не спешит дать.

Именно тогда Надежда Яковлевна пишет письмо Молотову, она подробно объясняет, что болезнь мужа — не случайный нервный кризис, а результат жизни, в которой он не может кормиться тем, для чего предназначен.

Он — «скупой и малолистный» автор, который пишет мало и долго: последнюю прозу, изданную в 1928 году, создавал почти два года, а объём — полтора печатных листа.

Переводы же оказались «ядовитой профессией», в которой десятки и сотни листов труда не гарантируют ни уважения, ни стабильности, ни элементарного человеческого отношения.

Она говорит и о том, что они потеряли жильё и что муж «оказался беспризорным во всесоюзном масштабе» — формулировка, в которой всё: и отчаяние, и точность.

В финале письма появляется страшная фраза: «В сущности, речь идёт о праве Мандельштама на жизнь: нужно или не нужно сохранить Мандельштама?»

Чисто бытовой вопрос о работе и квартире повернут к власти как нравственная задача: либо вы находите в себе необходимость сохранить этого поэта, либо признаёте, что он вам не нужен.

Даже в этом отчаянном тексте слышится та же вера в принципиальную обязанность государства по отношению к культуре, с которой он когда-то входил в Наркомпрос.

Через несколько лет эта вера окончательно разбивается. В 1933 году Мандельштам пишет и в узком кругу читает стихотворение о Сталине — ту самую эпиграмму, начинающуюся строкой «Мы живём, под собою не чуя страны…».

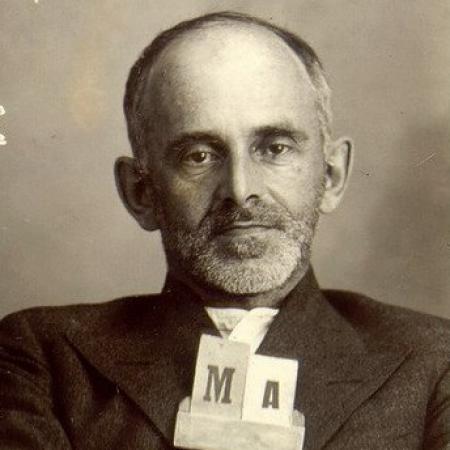

Стихотворение расходится в списках и пересказах, становится опасной, почти мифической вещью: его пересказывают шёпотом, записывают по памяти, и в какой-то момент этот шёпот достигает тех инстанций, где решают судьбы. В мае 1934 года его арестовывают.

На допросах он не играет роль раскаивающегося виновника, но и не пытается превратиться в открытую политическую фигуру.

Следствие заканчивается ссылкой: сначала Чердынь в северных лесах, затем, после вмешательства высокопоставленных защитников, смягчением приговора — пресловутым «минус двенадцать», то есть запретом жить в крупных городах при праве выбрать другое место.

Поэт выбирает Воронеж — город, который станет для него одновременно ссыльной колонией и одной из вершин поэтической жизни.

Воронежские годы в биографии Мандельштама двусмысленны. С одной стороны — бедность, недоверие местной писательской среды, контроль, страх. Надежда Яковлевна и другие свидетели вспоминают, как о нём отзывались с пренебрежением, как о «пустом месте» и авторе «будуарных стишков», как резко менялось отношение к нему по мере того, как усиливался общий террор.

С другой — именно здесь рождаются «воронежские тетради», стихи страшной прозрачности, где трагический опыт времени соединяется с почти физической радостью бытия: снег за окном, дерево во дворе, голос жены, тяжесть собственной судьбы, которая каждый день напоминает о себе.

После 1935 года Мандельштам пишет восемь текстов, так или иначе связанных с образом Сталина. Это не сплошная «борьба» и не сплошное «каяние», а сложный разговор, в котором страх, отвращение, надежда на чудо и попытка «усмирить» образ вождя в собственной речи оказываются неразделимы.

После окончания срока ссылки он формально получает право жить вне «запрещённой зоны», но по-прежнему не имеет права возвращаться в Москву и Ленинград. Он селится в Калинине, но мысли о возвращении в центр не оставляют его.

Поэт ездит в Москву — без разрешения, рискуя, — чтобы добиться договоров, членства в Союзе писателей, просто услышать профессиональный отклик на новые стихи.

На допросе в мае 1938 года он спокойно объясняет следователю, что ездил за работой, потому что в Калинине её не было, а жить без работы он не мог; что ему нужно общение с московскими писателями, потому что только там он может «найти оценку своему труду».

Именно в это время вокруг него возникает ещё один спорный текст — так называемая «Ода Сталину».

О ней сперва рассказывают Ахматова и его вдова, затем воспоминания дополняют Н. Харджиев и Э. Герштейн.

Глеб Морев, сверяя эти свидетельства, показывает: Мандельштам, вернувшись из Воронежа, не прячет «Оду» как позорный документ, а несколько раз читает её знакомым, декламирует, как любое другое стихотворение.

В этом поступке слышится трагическая, но человечески понятная логика: он пытается доказать — себе и другим, — что способен говорить на языке, который от него требуют; что он не только автор эпиграммы, но и поэт, умеющий вписать образ вождя в высокую речь.

Эта попытка не спасает его. Для НКВД важнее другое: бывший ссыльный, автор опасного стихотворения, человек без права жить в столице, продолжает нарушать режим, ездить в Москву, ходить по кабинетам.

Следствие трактует это как «антисоветскую агитацию» и «срыв режима». В августе 1938 года Особое совещание при НКВД выносит решение: заключить Осипа Мандельштама в исправительно-трудовой лагерь сроком на пять лет; на обороте документа стоит его подпись под фразой «Постановление ОСО читал».

Дальше — дорога на восток, пересыльный пункт под Владивостоком, лагерь, через который гонят эшелоны на Колыму.

Там, в конце 1938 года, он умирает — истощённый, больной, почти обезличенный, как тысячи других. Для документов это всего лишь одна строка: смерть от болезни сердца; для биографии — последняя точка, поставленная в безвестности, о которой он так часто писал.

В воспоминаниях Надежды Яковлевны, в его собственных письмах, в поздних текстах всё время звучит ощущение: он — «отщепенец», человек, которого сознательно выдавливают из литературной среды.

Фактически он включён в систему покровительства и льгот, но внутренне чувствует и формулирует своё положение как положение разрушаемого, вытесняемого.

Это раздвоение — между объективной включённостью и субъективной отчуждённостью — станет одной из главных пружин его дальнейшей судьбы.

Особенно ярко этот конфликт проявляется в истории с книгой «Тиль Уленшпигель». В конце 1920-х в советском издательстве выходит переработанное издание Шарля де Костера.

Основой послужили дореволюционные переводы Горнфельда и Карякина, над которыми Мандельштам работал как редактор и переработчик, но на титуле по ошибке появляется формулировка «Перевод с французского О. Мандельштама».

Для Горнфельда это выглядит как попытка присвоить чужой труд, и он добивается публичного разбирательства. Тот спор, который мог бы остаться рабочим конфликтом между издателем, редактором и автором, стремительно перерастает в резкую «кампанию».

Для Мандельштама эта история становится тяжёлой травмой. Он видит в ней не только недоразумение, но и злую волю, желание показать ему его место.

Позднее, в «Четвёртой прозе», он вывернет этот конфликт наизнанку: там Горнфельд предстает в гротескном, почти демоническом образе, а сама литературная среда — как пространство унижения и подлости по отношению к поэту.

«Четвёртая проза» с её резкостью, кривым зеркалом, гротеском — не только художественный жест, но и симптом того, до какой степени он болен своей литературной судьбой.

К началу 1930-х его слабое здоровье и нервная система начинают сдавать. Изнурительная переводческая работа, постоянные провалы в доходах, чувство профессионального тупика и пресловутая «травля» складываются в картину неминуемого срыва.

По инициативе Гусева, одного из партийных кураторов культуры, Мандельштаму организуют лечение: сначала дом отдыха, затем — по его же просьбе — поездку в Армению.

Этот армянский эпизод приносит ему редкие по тем годам вспышки радости и вдохновения: «Путешествие в Армению», новые стихи, ощущение свежего воздуха и другой, не московско-ленинградской реальности.

Но бытовой исход оказывается жесток: он не знает языка, работать там по-настоящему не может, по возвращении обнаруживает, что прежнее жильё потеряно, а нового никто не спешит дать.

Именно тогда Надежда Яковлевна пишет письмо Молотову, она подробно объясняет, что болезнь мужа — не случайный нервный кризис, а результат жизни, в которой он не может кормиться тем, для чего предназначен.

Он — «скупой и малолистный» автор, который пишет мало и долго: последнюю прозу, изданную в 1928 году, создавал почти два года, а объём — полтора печатных листа.

Переводы же оказались «ядовитой профессией», в которой десятки и сотни листов труда не гарантируют ни уважения, ни стабильности, ни элементарного человеческого отношения.

Она говорит и о том, что они потеряли жильё и что муж «оказался беспризорным во всесоюзном масштабе» — формулировка, в которой всё: и отчаяние, и точность.

В финале письма появляется страшная фраза: «В сущности, речь идёт о праве Мандельштама на жизнь: нужно или не нужно сохранить Мандельштама?»

Чисто бытовой вопрос о работе и квартире повернут к власти как нравственная задача: либо вы находите в себе необходимость сохранить этого поэта, либо признаёте, что он вам не нужен.

Даже в этом отчаянном тексте слышится та же вера в принципиальную обязанность государства по отношению к культуре, с которой он когда-то входил в Наркомпрос.

Через несколько лет эта вера окончательно разбивается. В 1933 году Мандельштам пишет и в узком кругу читает стихотворение о Сталине — ту самую эпиграмму, начинающуюся строкой «Мы живём, под собою не чуя страны…».

Стихотворение расходится в списках и пересказах, становится опасной, почти мифической вещью: его пересказывают шёпотом, записывают по памяти, и в какой-то момент этот шёпот достигает тех инстанций, где решают судьбы. В мае 1934 года его арестовывают.

На допросах он не играет роль раскаивающегося виновника, но и не пытается превратиться в открытую политическую фигуру.

Следствие заканчивается ссылкой: сначала Чердынь в северных лесах, затем, после вмешательства высокопоставленных защитников, смягчением приговора — пресловутым «минус двенадцать», то есть запретом жить в крупных городах при праве выбрать другое место.

Поэт выбирает Воронеж — город, который станет для него одновременно ссыльной колонией и одной из вершин поэтической жизни.

Воронежские годы в биографии Мандельштама двусмысленны. С одной стороны — бедность, недоверие местной писательской среды, контроль, страх. Надежда Яковлевна и другие свидетели вспоминают, как о нём отзывались с пренебрежением, как о «пустом месте» и авторе «будуарных стишков», как резко менялось отношение к нему по мере того, как усиливался общий террор.

С другой — именно здесь рождаются «воронежские тетради», стихи страшной прозрачности, где трагический опыт времени соединяется с почти физической радостью бытия: снег за окном, дерево во дворе, голос жены, тяжесть собственной судьбы, которая каждый день напоминает о себе.

После 1935 года Мандельштам пишет восемь текстов, так или иначе связанных с образом Сталина. Это не сплошная «борьба» и не сплошное «каяние», а сложный разговор, в котором страх, отвращение, надежда на чудо и попытка «усмирить» образ вождя в собственной речи оказываются неразделимы.

После окончания срока ссылки он формально получает право жить вне «запрещённой зоны», но по-прежнему не имеет права возвращаться в Москву и Ленинград. Он селится в Калинине, но мысли о возвращении в центр не оставляют его.

Поэт ездит в Москву — без разрешения, рискуя, — чтобы добиться договоров, членства в Союзе писателей, просто услышать профессиональный отклик на новые стихи.

На допросе в мае 1938 года он спокойно объясняет следователю, что ездил за работой, потому что в Калинине её не было, а жить без работы он не мог; что ему нужно общение с московскими писателями, потому что только там он может «найти оценку своему труду».

Именно в это время вокруг него возникает ещё один спорный текст — так называемая «Ода Сталину».

О ней сперва рассказывают Ахматова и его вдова, затем воспоминания дополняют Н. Харджиев и Э. Герштейн.

Глеб Морев, сверяя эти свидетельства, показывает: Мандельштам, вернувшись из Воронежа, не прячет «Оду» как позорный документ, а несколько раз читает её знакомым, декламирует, как любое другое стихотворение.

В этом поступке слышится трагическая, но человечески понятная логика: он пытается доказать — себе и другим, — что способен говорить на языке, который от него требуют; что он не только автор эпиграммы, но и поэт, умеющий вписать образ вождя в высокую речь.

Эта попытка не спасает его. Для НКВД важнее другое: бывший ссыльный, автор опасного стихотворения, человек без права жить в столице, продолжает нарушать режим, ездить в Москву, ходить по кабинетам.

Следствие трактует это как «антисоветскую агитацию» и «срыв режима». В августе 1938 года Особое совещание при НКВД выносит решение: заключить Осипа Мандельштама в исправительно-трудовой лагерь сроком на пять лет; на обороте документа стоит его подпись под фразой «Постановление ОСО читал».

Дальше — дорога на восток, пересыльный пункт под Владивостоком, лагерь, через который гонят эшелоны на Колыму.

Там, в конце 1938 года, он умирает — истощённый, больной, почти обезличенный, как тысячи других. Для документов это всего лишь одна строка: смерть от болезни сердца; для биографии — последняя точка, поставленная в безвестности, о которой он так часто писал.